個人的な見解では、アドラー心理学は健康な人で何でも受容できるような心にゆとりがある状態で、

自己啓発をしたい、人付き合いを見直したいなどを考えようと思う人には効果的かと思います。

気分が落ちている時や、トラブルの渦中にいる人にとっては少し合わないかと思います。

様々な書籍もありますが、決めつけているかのような表現もあるため読むのが辛くなった時はすぐに閉じるようにしましょう。

そうは言うものの、日頃の対人関係やコミュニケーションでストレスを感じやすい人にとっては、

ハッとさせられるような気付きも得られる心理学になっているので、ご興味のある方はぜひ以下もご覧くださいね。

共同体感覚とは

アドラー心理学では、理解することが難しい言葉の1つに共同体感覚というものがあります。

簡単に説明すると、

- 自分の利益だけを追求しないで相手の利益も考えてあげて。

- それが出来たら今度は共同体(家族・友人・職場の仲間・趣味のグループ等)の利益を考えて。

- そうしたら、今度はもっと大きな共同体(親類・クラスメイト・会社の全社員・同じ趣味を持つすべての人)の利益を考えて。

- 最終的には、全世界の人の利益を考えましょうというものです。

利益というのは、しっくりくる言葉が見つからなかったのでメリットや幸せなんかに置き換えて考えても良いでしょう。

うーん、何やら壮大な話だなと思うかもしれませんが、例えば学校行事(運動会リレー)を思い浮かべてください。

足の遅い子、速い子、目立ちたい子、出たくない子、様々な思いを持ってリレーの走順を決めますよね?

最初は、非協力的だったやんちゃな友達も本番が近づき、みんなの士気が高まってくると「しゃーねぇ、やってやるか」なんて言いながら、本気になっちゃう人もいたかもしれません。

そうして迎えた本番、足の遅い子が懸命に走る姿や、足の速い子が他の相手を抜き去ったりする姿を見て普段声を大きく出さない友達も自然と声が大きくなり応援します。

そうして見事1位!

クラスは1つになりました。めでたし、めでたし・・・

はい!この「1つになりました」の感覚です。

仲間の痛みを共同体で共有し、仲間の幸せを共同体で感じる。

あたかもみんなが一体感を感じるような感覚が共同体感覚になります。

共同体感覚を養っていくと・・・

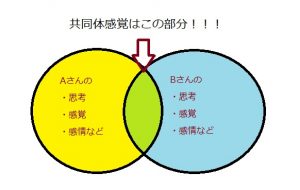

共同体感覚は上の図の緑色の部分です。

先に挙げた例はクラスメイトという共同体でしたが、夫婦や友人など2人以上いれば共同体感覚を持つことは出来ます。

相手の立場を同等かそれ以上に尊重し、自分も同程度尊重したコミュニケーションを図るといいでしょう。

このようなことを意識していくと、自然と人付き合いが上手になったり、人望が厚くなったり、自分と意見が違う人に対して怒りや憤りを感じなくなります。

多くの人は意見がぶつかり合うと、怒りや悲しみに自分を支配されてしまいます。

ただ、そんな時にはプライドを捨てて相手を許し、認めて相手の考え方を尊重する。

そして嫌われる勇気(失敗してもすぐに修正・訂正すれば大丈夫ですからね)を持って、

自分の気持ちや考えも伝えてみることが双方にとって最大限のメリットを生むことになると思います。

ライフスタイル分析について

ライフスタイルとは、自分がこの世界をどのように見ているかということです。

簡単に言えば、自分の考え方や捉え方のようなものと解釈していいでしょう。

常識や普通、みんな、一般的など他人を説得したり、押さえつけるのに便利な言葉があります。

自分の考え方は自分だけのもの

相手の考え方は相手だけのもの

お互いがお互いを尊重し合うことが出来なければ、どんな人間関係も破綻します。

私のカウンセリングルームでは夫婦などペアでカウンセリングを受けることもありますが、

関係が上手くいかない方たちは、自分の主張ばかりで相手の主張をほとんど聞いていません。

客観的にお話を聴かせてもらうと、『どっちも間違ってないんじゃないかな~?』と感じることもしばしばです。

仲良くやっていくためには、双方の歩み寄りは必要不可欠なものになります。

自分の常識は相手の非常識になるかもしれない。

自分自身の考え方の傾向や特徴を自分自身がよく知ることで、他人との折り合いを付けやすい人に変われるでしょう。

課題の分離

課題の分離は多くの人に良い気付きを与える考え方だと思います。

何か人間関係でトラブルが起きた時に、自分の課題(じぶんのせい)なのか相手の課題(相手のせい)なのか曖昧になりますよね?

心の優しい、面倒見がいい方や、自分が損な役回りになってもいいと思っている平和主義の方は、ぜひ今一度考えるようにすると良いですよ。

例えば、親が子供の頃に貧しくて大学に行けなかったことを後悔しているので、子どもには行かせてあげたいと思っているとします。

進学するかどうかは子どもが決めることで子どもの課題です。

親の後悔は、子どもが報いてあげるものではなく、親自身が乗り越える課題です。

文章にすれば当たり前にように感じるかもしれませんが、現実はそう簡単にはいきませんよね?

親子の関係、職場の上下関係など立場が上の人は自分の課題を相手に課そうとします。

また、立場が下の人は立場が上の人の期待に応えようとします。

このようなはっきりとした上下関係が無くても、あまり自分の主義主張をしない優しい人は、

嫌われたくない気持ちやみんなに好かれたい気持ちから他人の課題もどんどん引き込んできます。

もしかしたら、自分の配慮や気遣いが相手の成長を止めていることになっているかもしれませんね。

アドラー心理学で学んだことを現実に活かす

アドラー心理学は現実主義的で実践しやすい学問とされています。

ただ、本を手に取って読んだ方なら分かると思いますが、解釈するのが難しいですよね。

「意味を理解するのが難しい!」

「言っていることは分かるけど、何をすればいいのか分からない」

「理想はそうなんだけど・・・」

などと思う人は、ぜひお気軽にお問い合わせ頂けると嬉しいです。

アドラー心理学にしても他の心理療法やカウンセリングにしても最終的には今が楽により良くなればいいので、

1人で「うーん」と悩んでしまうようでしたら、お気軽にご相談頂ければと思います。

うつ病歴3年。カウンセリングによって症状が寛解した体験を持つ。

現在は産業カウンセラーとして、個人のカウンセリングからメンタルヘルスの研修講師、行政(静岡県・静岡市)の相談員を務める。

「カウンセリングをもっと身近に」をテーマに押し付けない、負担にならないカウンセリングを心掛けています。